রবীন্দ্র রচনায় বাংলাদেশ

প্রকাশিত:

৬ আগস্ট ২০২৫ ০২:০৬

আপডেট:

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ২১:০৫

রবীন্দ্র রচনার প্রায় সব প্রাঙ্গণ জুড়ে কোনো-না-কোনোভাবে বাংলাদেশের মাটি-মানুষ-প্রকৃতি স্থান করে আছে। অবিভক্ত বাংলার নাগরিক হিসেবে তো বটেই, কৌলিক বিচারেও তিনি তৎকালীন পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের রক্তের উত্তরাধিকার। বিবাহ-সূত্রেও তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কর্মসূত্রে তিনি বাংলাদেশের বাসিন্দা। বাসিন্দা মানে কেবল প্রজা নয়, জমিদার। শ্রেণিবিচারে শাসক। আর রচনার পটভূমি এবং রচনা স্থান হিসেবেও কবি বাংলাদেশকে অবলম্বন করেছেন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ বিষয়ে বেশকিছু গবেষণা ইতিমধ্যে হয়েছে। কিছু গবেষণা গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত। আমারা দেখতে চাই, রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন স্থানের নামকে কতবার কতভাবে উচ্চারণ করেছেন।

আমরা প্রথমেই বলে নিতে চাই যে, রবীন্দ্র রচনায় অর্থাৎ গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভাষণ-এ ‘বাংলাদেশ’ শব্দটি এসেছে ৩৯৭ বার। এরপর ত্রিপুরা/কুমিল্লা এসেছে ৪৩ বার। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের নাম যেমন কুষ্টিয়া ২৩বার, বরিশাল ১৭ বার, রাজশাহী ৯ বার, পাবনা ৭ বার, খুলনা ৫ বার, ময়মনসিংহ ৪ বার, রংপুর ৩ বার, পতিসর ৩ বার, নাটোর ২ বার, বগুড়া ১ বার, ফরিদপুর ১ বার। বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা ২৭ বার এসেছে।

বাংলাদেশ শব্দটি তিনি যে ৩৯৭ বার উচ্চারণ করেছেন তার বিভিন্ন রচনায়। তার কিছুটা নমুনা আমরা উদ্ধার করতে পারি: ‘চেঁচিয়ে বলা’ নামের এক প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন—

‘গোটাকতক ইংরাজি শব্দ আসিয়া আমাদের অতিশয় অনিষ্ট করিতেছে। Independent Spirit নামক একটা শব্দ আমাদের সমাজে বিস্তর অপকার করিতেছে-- বাঙালির ছেলেপিলে খবরের কাগজপত্র সকলে মিলিয়া এই Independent Spirit-এর চর্চায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই শব্দটার প্রভাবে প্রতিমুহূর্তে বাংলাদেশ হইতে সহজ ভদ্রভাব চলিয়া যাইতেছে ও এক প্রকার অভদ্র উদগ্র পুরুষ ভাবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। খবরের কাগজের লেখাগুলার মধ্যে আগাগোড়া এক প্রকার অভদ্র ভঙ্গি দেখা যায়। ভালো মুখে মোলায়েম করিয়া কথা কহিলে যেন Spirit-এর অভাব দেখানো হয়--সেইজন্য সর্বদাই কেমন তেরিয়াভাবে কথা কহিবার ফেসিয়ান উঠিয়াছে--অনর্থক অনাবশ্যক গায়ে পড়িয়া অভদ্রতা করা খবরের কাগজে চলিত হইয়াছে।’

বাংলাদেশের সহজ ভদ্রভাব চলে যাওয়ার আশঙ্কায় উদগ্রীব ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই প্রকাশ করেছেন এই প্রবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ যে শান্তিনিকতেন গড়ে তুলেছেন, তার পটভূমি যে প্রাকৃতিক নিসর্গ, সেই বিষয়ে আমরা অবগত। তিনি ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ’ নামের এক প্রবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রূপরেখা অঙ্কন করেছেন তাতেও দেখা যায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গের অবতারণা। তিনি লিখেছেন—

‘কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন, পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্তু, তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলাদেশ জুড়ে নানা শাখায় খাল কাটা হয়েছিল অতি আশ্চর্য নৈপুণ্যে; হাল আমলের অনাদরে এবং নির্বুদ্ধিতায় সে-সমস্ত বদ্ধ হয়ে গেছে বলেই তাদের কূলে কূলে এত চিতা আজ জ্বলেছে। তেমনি এ দেশে শিক্ষার খালগুলোও গেল বদ্ধ হয়ে, আর অন্তর-বাহিরে সমস্ত দীনতা বল পেয়ে উঠেছে। শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যার সমাধান হয়েছিল আমাদের দেশে। শাসনের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হয়ে দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, মিলেছিল সমস্ত সমাজের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে। দেশব্যাপী সেই প্রাণের খাদ্যে আজ দুর্ভিক্ষ। পূর্বসঞ্চয় কিছু বাকি আছে, তাই এখনো দেখতে পাচ্ছিনে এর মারমূর্তি।’

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অনেক দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। আবার গোটা ভারতবর্ষ জুড়েও ছিল তার ভ্রামণিক অভিজ্ঞতা। তিনি অন্য অঞ্চলের বিবরণ দিতে গেলেও বাংলাদেশের নানান অনুষঙ্গের তুলনা করেন। একবার বোম্বে বেড়াতে গিয়ে যে ‘বোম্বাই শহর’ নামে ভ্রমণকাহিনি লিখেছেন তাতেও তিনি দিয়েছেন বাংলাদেশের কৃষকের বিবরণ...

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা এবং ভাষাচিন্তা সম্পর্কে আমাদের ধারণা রয়েছে। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহের কারণে বাংলা ভাষার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতিক্রিয়া নিয়ে তার গভীর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে দেখা যায় যে, সেখানেও বাংলাদেশ কথাটি রয়েছে। তবে এই বাংলাদেশ সমগ্র বাংলা—অঞ্চলকেই বোঝানো হয়েছে। ‘প্রতিশব্দ’ নামের প্রবন্ধে রয়েছে তারই প্রকাশ—

‘ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার একটা কারবার চলিয়াছে। সেই কারবার-সূত্রে বিশ্বের হাটে আমাদের ভাবের লেনা-দেনা ঘটিতেছে। এই লেনা-দেনায় সব চেয়ে বিঘ্ন ভাষায় শব্দের অভাব। একদিন আমাদের দেশের ইংরেজি পড়ুয়ারা এই দৈন্য দেখিয়া নিজের ভাষার প্রতি উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা ইংরাজিতেই লেখাপড়া শুরু করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাংলাদেশের বড়ো সৌভাগ্য এই যে, সেই বড়ো দৈন্যের অবস্থাতেও দেশে এমন সকল মানুষ উঠিয়াছিলেন যাঁহারা বুঝিয়াছিলেন বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া ছাড়া দেশের মনকে বলবান করিবার কোনো উপায় নাই। তাঁহার ভরসা করিয়া তখনকার দিনের বাংলা ভাষার গ্রাম্য হাটেই বিশ্বসম্পদের কারবার খুলিয়া বসিলেন। সেই কারবারের মূলধন তখন সামান্য ছিল কিন্তু আশা ছিল মস্ত। সেই আশা দিনে দিনেই সার্থক হইয়া উঠিতেছে। আজ মূলধন বাড়িয়া উঠিয়াছে—আজ শুধু কেবল আমাদের আমদানির হাট নয়--রফ্তানিও শুরু হইল।’

ছাত্রদের এক সভায় উদ্দীপনা যোগাতে তিনি মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের কৃতিত্ব স্মরণ করিয়ে পাশাপাশি ইউরোপীয় সংস্কৃতির আমদানির পাশাপাশি বাঙালির রেনেসাঁর কথা স্মরণ করেছেন। তাই বাংলাভাষায় প্রকাশিত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার প্রকাশকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন—

‘বঙ্কিমের আগে বাঙালি শিক্ষিতসমাজ নিশ্চিত স্থির করেছিলেন যে, তাঁদের ভাবরস-ভোগের ও সত্যসন্ধানের উপকরণ একান্তভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্য হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব, কেবল অল্পশিক্ষিতদের ধাত্রীবৃত্তি করবার জন্যেই দরিদ্র বাংলাভাষার যোগ্যতা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার পরিণত শক্তিতেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলাভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রে। বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবী কালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলে ফুলে তার পরিচয় আছে।’

‘ছাত্রসম্ভাষণ’ নামে এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের মাটিতে বাঙালি সংস্কৃতির উদ্বোধনকে স্বীকার করেছেন। ‘বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণের অভিনন্দনে কথিত বক্তৃতার একাংশ’ অভিধায় রবীন্দ্রনাথের এক রচনা পাওয়া যায় রচনাবলিতে। ‘ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ’ নামের ওই প্রবন্ধে বাংলাদেশের গৌরব প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে—

‘বাংলাদেশের নতুন একটা ভাব গ্রহণ করবার সাহস ও শক্তি আছে এবং আমরা তা বুঝিও সহজে। কেননা অভ্যাসের জড়তার বাধা আমরা পাই না। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। নতুন ভাব গ্রহণ করা সম্বন্ধে বুদ্ধির দিক থেকে বাধা পড়লে ক্ষতি নেই, কিন্তু জড় অভ্যাসের বাধা পাওয়া বড়ো দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই জড় অভ্যাসের বাধা অন্য প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে কম বলে আমি মনে করি। প্রাচীন ইতিহাসেও তাই।’

‘প্রজাপতির দল যখন ফুলের বনে মধু খুঁজিয়া ফেরে তখন তাহারা যে বাবুয়ানা করিয়া বেড়ায় তাহা নহে, বস্তুত তখন তাহারা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা আপিসে যাইবার কালো আচকান পরে না। এখানকার জনতার বেশভূষায় যখন নানা রঙের সমাবেশ দেখি তখন আমার সেই কথা মনে পড়ে। কাজকর্মের ব্যস্ততাকে গায়ে পড়িয়া শ্রীহীন করিয়া তুলিবার যে কোনো একান্ত প্রয়োজন আছে আমার তো তাহা মনে হয় না। ইহাদের পাগড়িতে, পাড়ে, মেয়েদের শাড়িতে, যে বর্ণচ্ছটা দেখিতে পাই তাহাতে একটা জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায় এবং জীবনের আনন্দকে জাগ্রত করে। বাংলাদেশ ছাড়াইয়া তাহার পরে অনেক দূর হইতে আমি এইটেই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। চাষা চাষ করিতেছে কিন্তু তাহার মাথায় পাগড়ি এবং গায়ে একটা মের্জাই পরা। মেয়েদের তো কথাই নাই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাহিরের এই প্রভেদটি আমার কাছে সামান্য বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করিয়া ইহাদের প্রতি আমার মনে একটি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। ইহারা নিজেকে অবজ্ঞা করে না; পরিচ্ছন্নতা দ্বারা ইহারা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।’

‘বিশ্বভারতী’ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও তাৎপর্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। দেখা যাচ্ছে, সেখানেও বাংলাদেশের মাটি ও প্রকৃতির প্রভাব রয়েছে তীব্রভাবে। ‘বিশ্বভারতী’ নামের প্রবন্ধে তার প্রমাণ রয়েছে—

‘আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে। তারা যদি অন্তরের মধ্যে কোনো বাধা না পায় তবে তাদের এই আসার দ্বারাতেই আপনি এখানে নবযুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরি হয়ে উঠবে। বাংলাদেশে নানা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, সেই বহু নদীর সমুদ্রসংগম থেকেই বাংলাদেশ আপনি একটি বিশেষ প্রকৃতি লাভ করে তৈরি হয়ে উঠেছে। আমাদের আশ্রম যদি তেমনি আপন হৃদয়কে প্রসারিত করে দেয় এবং যদি এখানে আগন্তুকেরা সহজেই আপনার স্থানটি পায় তা হলে এই আশ্রম সকলের সেই সম্মিলনের দ্বারা আপনিই আপনার সত্যরূপকে লাভ করবে। তীর্থযাত্রীরা যে ভক্তি নিয়ে আসে, যে সত্যদৃষ্টি নিয়ে আসে, তার দ্বারাই তারা তীর্থস্থানকে সত্য করে তোলে। আমরা যারা এই আশ্রমে এসেছি, আমরা এখানে যে উপলব্ধি করব বলে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রত্যাশা করি সেই শ্রদ্ধার দ্বারা সেই প্রত্যাশা দ্বারাই সেই সত্য এখানে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে।’

কেবল সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা নয়, তার রাজনৈতিক চেতনাতেও বাংলাদেশ ছিল উজ্জ্বল। দেশ-ভাগ নিয়ে রচিত ‘সদুপায়’ নামের এক প্রবন্ধে ধৃত তার একটি মন্তব্যের দিকে তাকালে সেই সত্যের উন্মোচন হয়—

‘আমরা পার্টিশন-ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে বিলাতি কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড়ো কথা এবং দূরের কথা আমরা ভাবি নাই।

যদি জিজ্ঞাসা করো ইহা অপেক্ষা বড়ো কথাটা কী তবে আমি এই উত্তর দিব যে, বাংলাদেশকে দুই ভাগ করার দ্বারা যে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে সেই কারণটাকেই দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা—রাগ প্রকাশ করা তাহার কাছে গৌণ।’

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র এবং গল্প-উপন্যাসের বিবরণে যে গ্রাম পাই তা এই বাংলাদেশেরই গ্রাম। উল্লেখ না করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গ্রামটি আমাদের চিরচেনা বাংলাদেশ। প্রায় গোটা দেশই তার অন্বিষ্ট। তবু কিছু অঞ্চল ছিল তার বিচরণভূমি এবং সৃষ্টিভূমি। আবার কিছু কিছু অঞ্চলের সংবর্ধনা ও অভিনন্দনের জবাবে তিনি ওই সব অঞ্চলের গৌরবের কথা উল্লেখ করেছেন। ‘ময়মনসিংহের জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তরে’ তিনি যে প্রতিভাষণ দিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছে—

‘মহারাজ, ময়মনসিংহের পুরবাসিগণ ও পুরমহিলাগণ, আমি আজ আমার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে আপনাদের প্রীতিসুধা সম্ভোগ করছি।’

কুষ্টিয়া ও শিলাইদহ ছিল তার কর্মক্ষেত্র ও সৃষ্টিক্ষেত্র। ‘শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ’ নামের এক রচনায় তিনি কুষ্টিয়ার কথা বলেছেন। তাতে অবশ্য জমিদার কিংবা শহুরের বাবুদের প্রতি স্থানীয় জনগণের অবজ্ঞার কথা প্রকাশ পেয়েছে—

“আমাদের কাছারি থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত উঁচু করে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলুম, রাস্তার পাশে যে-সব গ্রাম তার লোকদের বললুম, ‘রাস্তা রক্ষা করবার দায়িত্ব তোমাদের।’ তারা যেখানে রাস্তা পার হয় সেখানে গোরুর গাড়ির চাকায় রাস্তা ভেঙে যায়, বর্ষাকালে দুর্গম হয়। আমি বললুম, ‘রাস্তায় যে খাদ হয় তার জন্যে তোমরাই দায়ী, তোমরা সকলে মিলে সহজেই ওখানটা ঠিক করে দিতে পারো।' তারা জবাব দিলে, ‘বাঃ, আমরা রাস্তা করে দেব আর কুষ্টিয়া থেকে বাবুদের যাতায়াতের সুবিধা হবে!' অপরের কিছু সুবিধা হয় এ তাদের সহ্য হয় না। তার চেয়ে তারা নিজেরা কষ্টভোগ করে সেও ভালো। এদের ভালো করা বড়ো কঠিন।”

রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পে আছে শিলাইদহের বিবরণ। তা নিয়ে আমি পৃথক প্রবন্ধ রচনা করেছি। এখানে তার বিস্তৃত আলোচনায় যাব না। ‘তবে কুরচি’ নামের এক গল্পে রয়েছে কুষ্টিয়া স্টেশনের বিবরণ। সেটি তুলে ধরা যায়—

‘অনেককাল পূর্বে শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসছিলেম। কুষ্টিয়া স্টেশনঘরের পিছনের দেয়ালঘেঁষা এক কুরচিগাছ চোখে পড়ল। সমস্ত গাছটি ফুলের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত। চারি দিকে হাটবাজার; এক দিকে রেলের লাইন, অন্য দিকে গোরুর গাড়ির ভিড়, বাতাস ধুলোয় নিবিড়। এমন অজায়গায় পি.ডব্লু.ডি (PWD)-র স্বরচিত প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়ে এই একটি কুরচিগাছ তার সমস্ত শক্তিতে বসন্তের জয়ঘোষণা করছে-- উপেক্ষিত বসন্তের প্রতি তার অভিবাদন সমস্ত হট্টগোলের উপরে যাতে ছাড়িয়ে ওঠে এই যেন তার প্রাণপণ চেষ্টা।’

‘রাজর্ষি’ উপন্যাসে তিনি কৈলাসচন্দ্র সিংহ -প্রণীত ‘ত্রিপুরার ইতিহাস’ গ্রন্থের দুটি অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

‘দুর্ভাগা সুজার প্রতি আরাকান-পতির নৃশংসতা স্মরণ করিয়া গোবিন্দমাণিক্য দুঃখ করিতেন। সুজার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি তরবারের বিনিময়ে বহুতর অর্থদ্বারা কুমিল্লা-নগরীতে একটি উৎকৃষ্ট মসজিদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি সুজা-মসজিদ বলিয়া বর্তমান আছে।

‘গোবিন্দমাণিক্যের যত্নে মেহেরকুল আবাদ হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিস্তর ভূমি তাম্রপত্রে সনন্দ লিখিয়া দান করেন। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লার দক্ষিণে বাতিসা গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তিনি অনেক সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, কিন্তু সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। এইজন্য অনুতাপ করিয়া ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।’

আমরা ঘেঁটে দেখেছি ‘নামঞ্জুর গল্প’ নামের এক গল্পে তিনি কুমিল্লা শহরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন—

‘নববঙ্গের ভাইফোঁটার সভা তার পরে আর জমল না। ফোঁটা রয়েছে তৈরি, কপাল মেরেছে দৌড়। আর শুনেছি, অনিল কলকাতা ছেড়ে কুমিল্লায় স্বরাজ প্রচারের কী-একটা কাজ নিয়েছে।’

এছাড়া সরাসরি কুমিল্লা’ শব্দটি না হলেও ত্রিপুরা শব্দটি প্রায় ৪০ বার এসেছে। ত্রিপুরা আর কুমিল্লা তখন সমার্থক বলেই বিবেচিত হতো। ত্রিপুরার কথা এসেছে ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসে আর ‘বিসর্জন’ নাটকে। ‘মুকুট’নামের ছোটগল্পেও পাই ত্রিপুরার উল্লেখ—

‘আমরা যে সময়ের গল্প বলিতেছি সে আজ প্রায় তিনশো বৎসরের কথা। তখন ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সংলগ্ন। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন। এইজন্য আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইরূপ একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইন্দ্রকুমার যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সম্মতি দিলেন। তিন ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে চলিলেন। ইশা খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।’

তবে একটা কথা না বললে নয়, পদ্মানদীর ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে রবীন্দ্ররচনায়। রবীন্দ্ররচনায় পদ্মার উপস্থিতি নিয়ে পৃথক প্রবন্ধও রচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের কেবল প্রত্যক্ষ উপস্থিতির সন্ধান করা হয়েছে। চেতনাগত উপস্থিতি যে কতটা তা পরিমাপ করার যোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশকে কল্পনা করা যায় না। আবার বাংলাদেশকে বাদ দিয়েও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি স্বরূপ অঙ্কন করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ আমাদের অভেদ কল্পনায় মূর্ত হয়ে থাকে।।

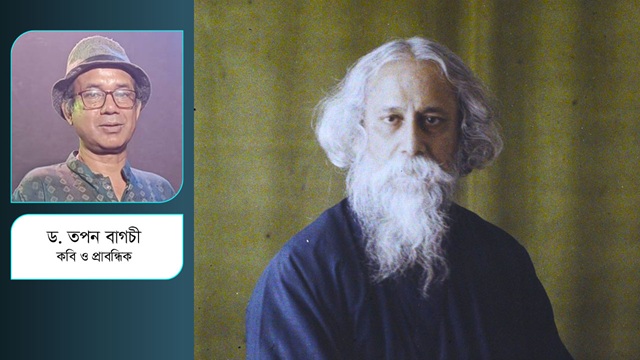

ড. তপন বাগচী : কবি ও প্রাবন্ধিক; পরিচালক, বাংলা একাডেমি

সম্পর্কিত বিষয়:

আপনার মূল্যবান মতামত দিন: